近年、若年層を中心に人気を集めているのが「メンズ地下アイドル」、通称「メン地下」だ。大手芸能事務所に所属せず、ライブハウスやSNSなどを拠点に活動する彼らは、ファンとの距離感の近さを武器に、急速にファン層を拡大している。

その一方で、メン地下をめぐる「推し活(=応援活動)」が過熱し、深刻なトラブルを招くケースも増えてきた。高額なチェキ代、イベント参加費により生活が破綻するファン、アイドルとの不適切な関係に発展する事例、SNSを通じたストーカー被害や犯罪行為の発生など、表には出にくい“闇”の部分が露呈しつつある。

推し活は本来、好きな存在を応援し、自分自身も幸せになる活動であるべきだ。しかし、現実には「応援」の名の下に金銭・精神的に搾取される構造が生まれているのも事実である。

本記事では、メン地下文化の魅力とともに、推し活が引き起こす危険な側面や末路、そして健全な応援活動のために私たちが知っておくべきポイントについて、実際の事例とともに徹底的に掘り下げていく。

メン地下とは?その魅力と人気の背景

「メン地下」とは、「メンズ地下アイドル」の略称で、主にライブハウスやイベントスペースなど地上波メディアに出ない“地下”の舞台で活動する男性アイドルを指す言葉だ。女性地下アイドルの存在が先に広まっていたが、2010年代後半からは男性版の地下アイドル、すなわちメン地下も注目を集め始めている。

メン地下の活動スタイル

メン地下は、大手芸能事務所に所属せず、比較的小規模なプロダクションやセルフプロデュースで活動するケースがほとんどだ。ライブパフォーマンスを中心に、チェキ撮影会や物販イベント、ファンとの交流イベントなどを頻繁に開催する。また、TikTokやInstagram、ツイキャス、YouTubeなどのSNSを駆使して、日常の様子やパフォーマンスを発信することでファンを獲得している。

なぜ人気?メン地下の3つの魅力

1. 圧倒的な“近さ”

メン地下の最大の魅力は、ファンとの「距離の近さ」だ。大手アイドルと比べて接触イベントが多く、チェキ会では直接会話したり、私物にサインをもらったりと、“推し”との密な関係を築きやすいのが特徴だ。

2. 自分だけの“推し”を育てる感覚

メン地下の多くはデビュー間もない無名の存在から始まるため、ファンはまるで「自分がスターを育てている」かのような感覚を味わうことができる。このプロセスに深い愛着を感じるファンも少なくない。

3. SNSでの双方向コミュニケーション

メン地下はSNSを活用し、コメントへのリアクションやDM(ダイレクトメッセージ)での交流など、双方向のコミュニケーションを重視している。この手の届く距離感が、強い絆と依存関係を生み出しやすい土壌ともなっている。

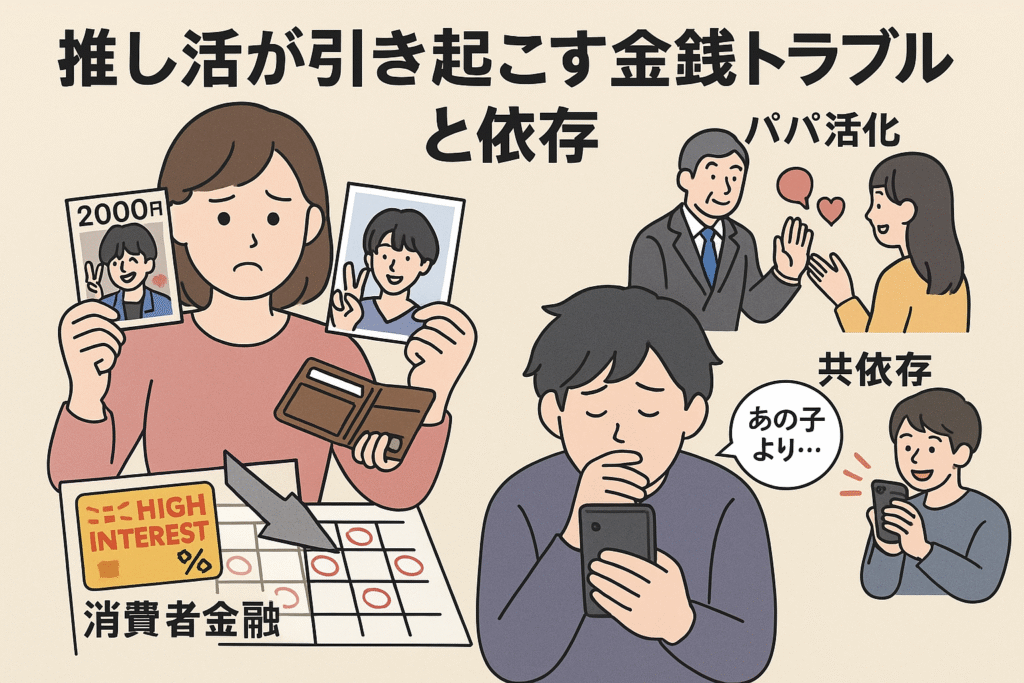

推し活が引き起こす金銭トラブルと依存

メン地下アイドルの推し活は、アイドルとファンの距離が近いことから、単なる娯楽の枠を超えた“自己実現”や“心の拠り所”として機能することも少なくない。だが、その心理的つながりの強さが、時として金銭的・精神的依存を生み出し、本人の生活に深刻な影響を与えることがある。

チェキ1枚2,000円、イベント数十回─重なる出費が生活を圧迫

多くのメン地下ファンが日常的に参加しているのが、いわゆる「接触イベント」だ。チェキ撮影(通称:チェキ会)やサイン会は1回あたり1,000〜3,000円程度が相場で、人気アイドルとの会話時間を延長するために“まとめ買い”をするファンも珍しくない。

特典内容によっては、1日で数万~数百万円をつぎ込むこともあり、月に数回のイベント参加で生活費を切り詰める事態に陥るケースも存在する。特に学生や非正規雇用者の中には、クレジットカードのリボ払い、消費者金融からの借金、親族への金銭依頼などを繰り返しながら“推し活”を続ける例も報告されている。

推しを応援するはずが「見返り」を求めてしまう依存構造

「これだけ応援しているんだから、名前くらい覚えてほしい」「あの子よりも多くお金を使っているのに、対応が冷たい」──こうした声は、熱心なファンの間で頻繁に聞かれる。推し活が金銭的支出と引き換えに“特別扱い”を得る手段となってしまうことで、ファン側に「見返り依存」が生まれるのだ。

この依存は、精神的な苦痛や自己価値の低下にもつながりやすく、推しとの関係性に一喜一憂するあまり、日常生活や人間関係に支障をきたすこともある。さらに、依存状態が長引くことで、アイドルを「独占したい」という歪んだ感情が芽生え、ストーカー行為やトラブルに発展するケースも確認されている。

若年層の「パパ活化」や援助交際も懸念材料に

中高生や大学生などの若年層ファンが推し活資金を得るためにパパ活や援助交際に手を染める問題も、近年深刻化している。X(旧Twitter)やTikTokでは「推し活資金のためのバイト」という名目で、援助交際の募集と見られる投稿が散見されており、実際に逮捕・補導されたケースも報じられている。

このような行動の背景には、「自分が推しを支えなければ」という使命感と、「もっと好かれたい」という自己承認欲求が複雑に絡み合っている。

実際に起きた事件とその背景

メン地下界隈の急速な拡大とともに、ファンとアイドルの距離の近さが裏目に出た事件が報じられるようになってきた。一般にはあまり表沙汰にならないものの、SNSや週刊誌、関係者の証言からは、多くのトラブルや違法行為が水面下で起きていることが明らかになっている。

事件例① 未成年ファンとの不適切な関係でアイドル逮捕

2021年、関東を拠点に活動していた20代のメン地下アイドルが、ライブで知り合った未成年のファンと不適切な関係を持ち、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された。この事件では、ファンとの距離を縮めるために「裏垢(裏アカウント)」でDMを送っていたことも明らかになっている。

こうした「裏連絡」文化は一部のメン地下で常態化しており、ファンとの個人的な関係構築を重視する営業スタイルが、違法行為や性的搾取に発展するリスクを孕んでいる。

事件例② 事務所の“営業指導”による精神崩壊

アイドル本人が追い詰められるケースもある。2023年、ある男性地下アイドルがSNSで突然の引退を発表。その後、告発文の中で「事務所から“ファンに恋愛感情を持たせるような対応をしろ”と指導されていた」と明かし、業界の闇が再び注目を集めた。

過度な“営業”によって精神的に消耗し、鬱状態や摂食障害に陥るメン地下も少なくない。人気が収入に直結する環境においては、過激なファンサービスが黙認、あるいは奨励されている実態がある。

事件例③ SNSを通じたストーカー被害と暴力事件

ファンによるストーカー被害も深刻だ。実際に2022年には、あるメン地下がライブ後にファンに尾行され、自宅を特定される事件が起きている。アイドル側が警察に相談するも、「ファンとの関係性の延長」と判断され、対応が後手に回ったという。

また、一部ではファン同士の対立がエスカレートし、物理的な暴力に発展するケースも報告されている。ライブ会場でのトラブルやSNS上での誹謗中傷合戦は、運営の管理不行き届きも問題視されている。

推し活の末路─ファンとアイドル双方のリスク

推し活は本来、ポジティブな体験として語られるべきものだ。しかし、メン地下という独特の距離感と構造の中では、その「応援」が歪み、ファンとアイドル双方に深刻なダメージを与えるケースが少なくない。依存と過剰接触の果てに、どのような“末路”が待ち受けているのか──。

ファン側の末路:精神的破綻と社会的孤立

推し活の中毒性は、自己肯定感と直結している。「推しが自分を認識してくれた」「名前を呼んでくれた」という小さな出来事が、強い幸福感と同時に依存を生み出す。だがそれが日常の支えになりすぎたとき、推しが引退したり、塩対応になっただけで、喪失感に耐えられなくなる人もいる。

特に危険なのは、金銭的・時間的リソースの多くを推し活に費やした結果、周囲との関係が希薄化し、社会的孤立に陥ることだ。SNSでは「推しがいなくなったら、自分には何も残らない」という投稿も珍しくなく、メンタルヘルスの悪化や、うつ症状、自傷行為に至るケースも報告されている。

アイドル側の末路:過労、バーンアウト、業界からの離脱

一方で、常に“ファンの期待に応える存在”であろうとするアイドル側にも、精神的負荷は重くのしかかる。毎週のようにイベントをこなし、SNSでファン一人ひとりに反応し続ける日々は、短期的には人気を維持できるかもしれないが、長期的には確実に心身を蝕む。

アイドルの中には、過労や不安障害により活動を休止したり、突然の引退を選ぶ者も少なくない。また、ファンとの関係性がエスカレートし、逆に“恐怖”を抱いてしまうことで、メン地下業界そのものから距離を置かざるを得なくなることもある。

双方の関係が“共依存”に陥る危険性

メン地下の構造は、ファンとアイドルの間に「共依存関係」を生みやすい。ファンは推しに認められることで生きがいを見出し、アイドルはファンの支出や好意に応えることで存在意義を保つ。その関係が崩れたとき、双方に大きな空虚感が残る。

こうした関係が破綻すると、暴言、SNSでの晒し行為、ストーカー行為、引退後の私生活暴露など、健全な推し活とはかけ離れた問題へと発展してしまう。

健全な推し活を続けるためのポイント

推し活は、本来であれば人生に彩りと喜びをもたらすものであり、誰もが自由に楽しむ権利のある文化である。しかし、距離感の近すぎるメン地下という世界では、その魅力の裏に落とし穴が潜んでいるのも事実だ。ここでは、健全に、長く、そして自分らしく推し活を続けるための具体的なポイントを紹介する。

「推し活予算」を明確にし、守る

最も基本的かつ重要なのが、金銭管理である。「推しは一時、生活は一生」と言われるように、推し活にのめり込むあまり生活費を圧迫しては本末転倒だ。

まずは毎月の収入と支出を見直し、「推し活に使っても良い金額」を自分で決めること。そして、その範囲を超えないよう、アプリなどを使って記録・管理する習慣をつけよう。

特典欲しさに“まとめ買い”したくなる気持ちが高まったときは、「この支出は本当に将来の自分にとって価値があるか?」と一呼吸置いて考えるクセを持つことが大切だ。

距離を取りつつ、推しを尊重する

メン地下の魅力は「近さ」にあるが、それが過度になると依存を生む。健全な関係を保つためには、アイドルを「リアルな友人や恋人の代替」にしない意識が必要だ。

「推しはあくまで推し」と割り切ることで、期待しすぎない距離感を持てるようになる。SNSでの反応やイベントでの対応が少し塩でも、それを個人の感情として受け止めず、プロとしての対応と認識することが、心のバランスを保つコツだ。

推し活以外の“軸”を持つ

推し活に人生の軸をすべて預けてしまうと、推しが卒業したり、対応が変わった際に、自分の存在意義まで揺らいでしまう。だからこそ、「自分の趣味」や「友人関係」「仕事・学業」といった他の軸も大切にしよう。

推し活はあくまで人生の一部として楽しむもの。自分自身の人生が充実していればこそ、推し活もより豊かなものとなる。推しは「人生の彩り」であって「支柱」ではないという意識が、健全な距離感を保つ土台になる。

信頼できる環境を選ぶ

メン地下界隈には、運営や事務所が不透明で、ファンの搾取を容認するようなケースも存在する。ライブ会場での対応、スタッフの態度、SNSでの発信内容などから、信頼できる運営かどうかを見極めよう。

少しでも不信感や違和感を覚えたら、一歩引いて様子を見る勇気を持つことも大切だ。健全な推し活のためには、健全な運営環境の中で活動する推しを応援することが、自分自身を守ることにもつながる。

まとめ:メン地下の推し活の光と闇を知って、健全な応援を

メン地下は、手の届く距離で“推し”とつながれる希少な体験を提供する文化だ。その魅力に惹かれて、応援する喜びを日々の活力としているファンは多い。実際、ライブでの熱狂やSNSを通じた交流は、推し活を通じて得られるポジティブな感情の一つであることは間違いない。

しかしその一方で、過剰な金銭支出や精神的依存、不適切な関係や犯罪に発展するリスクといった、表には出にくい“闇”の部分が存在するのもまた事実だ。アイドルとファンの距離が近いという構造が、時に双方を追い詰めてしまう現実を私たちは直視しなければならない。

だからこそ今、求められているのは「好きだからこそ、冷静に応援する」という視点である。自分の生活や心のバランスを守りながら推しを応援する姿勢が、結果的にアイドルの健全な活動環境を支えることにもつながっていく。

推し活は、自己表現であり、感情の投影先でもあり、生きる楽しみのひとつだ。だからこそ、光と闇の両面を理解したうえで、自分自身も推しも大切にできる応援の仕方を選びたい。

推しを好きな気持ちは、決して間違いではない。しかしその愛が、誰かを壊したり、自分自身を見失うものであってはならない。

“健全な距離”という名の優しさを胸に、私たちはこれからも、自分らしい推し活を続けていくことができるはずだ。